紫電二一型 〜旧日本海軍最後の名機〜 (5) 最終

卒業研究の研究室の選考で忙しい。やっぱりジェットエンジンとか、飛行機系に進みたいかなあと思う、宇宙系の研究も聞いててワクワクするし将来性も夢も宇宙の方があるような気もするんだけど……。修士の研究室も悩みどころではあるが、、、とりあえず院試に受からないと始まらないもんなあ、、

授業も始まり、3年から参加してきたプロジェクトも最近また動きが活発になってきたようで(まだ今年度は参加できていないが)、忙しくなってくるのだろうか。研究等の兼ね合いでどのくらい講義を取れるのかよくわからずまだ様子見といったところだ。

さて、前記事でようやく紫電改の開発の全貌を書くことができたが、ここでは全体の締めとして紫電改のさらなる改造案や米軍側の評価などを披露して終わりたいと思う。

紫電二一型の生産は1944年11月から開始されたが、開発者である川西航空機はこの頃既に改良型の設計・試作にとりかかっていた。最初の小さな設計変更としては、二一型から水平尾翼の面積を13%減らし、爆弾の懸吊架(パイロン)を改良したものが二一甲型として制式採用され、紫電改の生産101号機目以降はこの二一甲型に切り替えられた。

二一型・二一甲型の武装は20mm機銃×4と重武装であり、単発戦闘機を相手にした場合には十分な火力を持っていた。しかし戦争末期にはB-29という超重装甲・重武装・高性能の重爆撃機が毎日のように本土に飛来し爆撃を敢行していたため、これに対する迎撃任務をこなせることも同時に求められた。これを考慮すると、紫電改といえど可能な限り武装を強化しておく必要があると考えられた。そこで、最初の改良型として考えられたのが、二一型(二一甲型)の機首を前方に15cm延長し、機首上部に13mm機銃2挺を追加装備するというものであった。正確にはエンジンの取り付け器具(エンジンマウント、発動機取り付け架)を15cm前方にずらし、空いたスペースに機銃の後部を入れ、銃身は機首の上部に配置してカウリングに発射口を設けたのである。また、燃料タンクの防弾性能の向上も図られ、内側に積層ゴムの袋を入れた防弾タンクに変更されている。試作開発時には「試製紫電改一」と呼ばれたこの改良型は、紫電三一型として制式採用され、紫電改の生産201号機以降は全てこの型に切り替わる予定だったようだ。実際には現場での生産の切り替えがうまくいかなかったのか、二一甲型の生産は敗戦時まで続いた。したがって三一型の生産機数がどの程度だったのか、正確なことは分かっていないようだ。

また、三一型のエンジンを「誉」二一型から「誉」二三型に換装したのが紫電三二型(試作時呼称は「試製紫電改三」)であったが、「誉」二三型の生産が進まず、結局試作機2機が作られたのみで終わった。

続いて計画されたのは、紫電改の艦上戦闘機化だった。紫電改は元々陸上運用のみを想定し、任務も長距離の護衛などは想定せず敵機の迎撃を主眼とした局地戦闘機として開発されたが、艦上戦闘機である零戦の後継機「烈風」の開発が進まない中、海軍は紫電改の艦上戦闘機化を川西に命じる。これを受けて開発されたのが「試製紫電改二」である。艦上戦闘機には、狭い航空母艦上で運用するために陸上機にはない装備をいくつか有するが、「試製紫電改二」は紫電三一型の機体にこれらの艦上用装備を取り付けたものとなった。したがって基本設計はほとんど同じである。変更点としては着艦フック(機体尾部に付けられたフックであり、航空母艦に着陸する際、航空機はこのフックを空母の甲板に張られているワイヤーに引っ掛けて強制的に機体を減速・停止させる。この着艦方法は現在でも変わっていない)を取り付け、着艦時の衝撃に耐えるよう尾部の構造を強化する、その他艦上用装備を取り付ける、などがなされたようだ。

この試作機は2機が1944年秋にロールアウトし、11月に竣工したばかりの空母「信濃」(大和型戦艦の3番艦、当初は戦艦として起工したが建造中に空母への改造が決定)を用いて艦上運用試験を行なった。結果は良好だったようだが、そうこうするうちに戦局が逼迫し海軍が空母を運用する能力を喪失したため、艦上戦闘機そのものが不要になってしまったため計画は止まってしまった。

なお、紫電三二型を艦上機に改造した「試製紫電改四」も計画・試作されたようだが、詳細はわからない。

より飛行性能を向上させることを狙った改良案も計画された。特に速度性能の点で日本軍機は欧米の機体に大きく遅れをとっていた。例えば、紫電二一甲型の最高速度が594km/h(高度5600m)であるのに対し、同時期に開発作業が行われていたアメリカのF8Fは689km/h(高度5730m)、P-51(H型)は763km/h(高度6919m)と大幅に紫電改を上回っている(一般に高高度であるほど速度は増加するので、本来は同じ高度で比較するべきであるが)。また、日本の物資・人手不足は深刻であり、エンジンやターボチャージャーなどの整備状況が悪かったことやエンジンオイル・燃料の質が悪かったこともこの差の原因の一つであろう。ともかく、速度性能の向上は日本軍にとって喫緊の課題だったのである。

速度向上のための改良案として「試製紫電改五」が計画された。目玉となる改良ポイントはエンジンを三菱「ハ四三」一一型に換装したことである。これに伴い、操縦席より前側の胴体とエンジンカウルが再設計され、三一型以降装備された機首の13mm機銃は廃止となった。このエンジンは「烈風」のエンジンにも選定されており、「誉」より200hpの出力アップが見込まれたため、この改良案はかなり期待されていたようだ。しかし、試作機の完成直前に川西の工場が爆撃によって試作機もろとも破壊され、紫電二五型と呼称された本型は初飛行を行うことすらできなかった。

その他、操縦席を後ろに伸ばし複座型とした練習機型「仮称紫電改練習機」や、エンジンを「誉」の最新型である「誉」四四型に換装した「仮称紫電性能向上型」、アルミニウム合金不足に伴い機体構造を鋼材製とした「紫電改鋼製型」なども計画されたが、いずれも計画のみで終戦を迎えることとなった。

このように数多の改良型が計画されたにもかかわらず、量産されたのは二一型、二一甲型、三一型の3機種のみであり、その総生産機数も450機足らずで終わった。やはり登場時期が遅すぎたのだ。結果はともあれ、紫電改は日本海軍が正式に主力戦闘機と位置付けた最後の機体であり、日本軍機の中では最高性能を誇る部類に属する機体であったと言えるだろう。重武装と自動空戦フラップによる高い運動性能、さらに頑丈さを誇る紫電改は、実際のところ性能が欧米戦闘機と比べて優れていると言い難いところはあるものの、現場の搭乗員たちからは高い評価を得ていた。F6FやF4U、さらにはP-51を相手にしても互角に戦うことができた、と証言する元搭乗員もいる。

以下の話は出所がはっきりしないものが多く、僕もあまり信用していないのであるが、逸話として面白いので、また「そうだったらいいなあ」という願望も込めて、記しておく。繰り返すがおそらく真に正当な評価とは言い難いと考えられる。

終戦後、紫電改は他の陸海軍機とともにアメリカ本土に4機が接収され、そのうち3機を使って性能評価試験が行われた。この時、燃料はオクタン価の高い良質なものを用い、整備不良であった部品をアメリカ製の物に交換して行われたようである。この試験の結果、「高度6000mでP-51と同程度の速度を発揮した」と言われ、それに従って紫電改の最高速度を680km/h程度とする説がある。

また、米軍の戦後のテスト結果をまとめた資料としてTAIC Reportというものがある。TAICは Technical Air Intelligence Center (米海軍航空情報部)の略である。1945年5月19日付の報告書によると、「George11」という機体の最高速度が20,000ftで353kntであったと記録されている(国立国会図書館のオンラインサービスでこの資料は閲覧できるので、下にリンクを貼っておく)。換算すると、高度6000mで最高速度654km/h程度である。「George」というのは連合軍が戦時中に日本軍機に付けていたコードネームの一つで、紫電および紫電改に付けられたものであった。これを見ると、紫電一一型の最高速度が654km/hであったということが読み取れる。しかし、いくら高オクタン価のガソリンを使い、整備状況も格段によくなったとはいえ紫電「改」になる前の機体にそんな速度が出せたとは考えにくいし、そもそも紫電はアメリカに渡った後に全速飛行試験をしていない、という説もあり、真偽のほどは定かではない。

さらに逸話として、戦後まもない頃、接収された紫電改の機体を米軍に引き渡すため、元搭乗員がこれらの機体を操縦して長崎県大村基地から横須賀まで空輸していたが、フルスロットルにして最高速度を出したところ、エスコート役としてついていた米軍のF4Uが引き離され追いつけなかったというものがある。この時の燃料はやはり米軍の良質なものを使用していたようだ。もし上で評価された速度が本当なら、この逸話にもうなずける。実際のところどうであったかは分からないが。

また、アメリカに輸送されてから模擬空戦を行なったところ、アメリカ軍のどの機体も紫電改に勝てなかった、という話もある。

ともあれ、おそらくのところ速度性能においては欧米諸国の機体に最後まで追いつく事はできなかったというのが事実であろう。空中戦での性能はカタログスペックのみで決まるものではないので、敵機と実際にどの程度戦えたのかということについてはこれらの記録のみで語る事はできないが。

現在、現存する紫電改の機体は4機(すべて二一甲型)であり、そのうち1機は記事(1) で紹介したものである。今もその機体は愛媛県南宇和郡愛南町で翼を休めている。残る3機はテストのために戦後アメリカに渡ったものであるが、そのうち1機はスミソニアン国立航空宇宙博物館の別館(スティーヴン・F・ウドヴァーヘイジー・センター)にある。その機体の解説にはこうあるという。

「この飛行機は、第二次世界大戦で使われた最優秀の”万能”戦闘機の一つであることが立証されている。しかし、B-29に対する有効な迎撃機としては、高空性能が不十分であった。」

参考文献:[1] 局地戦闘機「紫電」二一型 "紫電改"『日本陸海軍機大百科』通号33号 2010年12月15日発行 アシェット・コレクションズ・ジャパン (写真はすべて[1]出典)

[2] 前間 孝則 「零戦、紫電改からホンダジェットまで 日本の名機をつくったサムライたち」 2013年11月10日発行 さくら舎

紫電二一型 〜旧日本海軍最後の名機〜 (4)

この稿もいい加減長くなってしまっているが、書く過程でより詳しく調べることも多いので新しく知ることも多く、楽しいものだ。

記事(3)でやっと「一号局地戦闘機改」の開発が始まったが、戦局は日に日に悪くなり、前線の零戦隊は米軍航空部隊相手に苦戦を強いられ続けていた(零戦の改良で忙しかったことや、新型局地戦闘機「雷電」の開発の遅れ、さらにはそれによる零戦の正式な後継機「烈風」の開発開始の遅れなど様々な要因により、零戦のあとの新型戦闘機はなかなか出てこなかった。その結果、零戦は初飛行から3年以上経った戦争後期においても、主力戦闘機として米軍の新型機を相手に戦わなければならなかった)。この状況において、海軍が正式に後継主力機として開発を命じたわけではないものの、開発が比較的速やかに進んだ「紫電」シリーズの機体にかかる期待は大きかったのではないだろうか。

川西航空機は、一号局戦改の試作開発にあたって小手先の改良によりなんとか性能を上げようとするのではなく、根本的に設計を洗い直す方法をとった。結果的に、その機体設計は紫電一一型のそれから一新されたものになる。

その際たるものが胴体設計である。前記事で述べたように、紫電一一型の胴体は空力的な洗練を欠いた「寸胴」の胴体であり、その原因は強風の胴体をなるべくそのまま使おうとしたことにあった。強風に搭載されたエンジン「火星」一三型は、本来双発機用に開発されたものであるため、単発機に載せれば当然胴体は太くなる。これをそのまま紫電一一型に流用したことの非を悟った川西設計陣は、機首周りの直径を削るとともに、上下についていたキャブレター用・エンジンオイル冷却用のエアインテイクの形状を変更し、よりほっそりとした機首へと整形した。また胴体全体に対し、断面の左右上部を削ってより上下に細長い楕円形の断面に変え、それとともに上下の高さも減らしたため、紫電一一型よりもかなりスッキリとした胴体へと変貌を遂げた。機体後部を延長したこともこの印象に影響を与えているかもしれない。この延長部分を用いて、紫電一一型では垂直尾翼部分で止まっていたラダーを胴体下部まで延長した。また垂直尾翼の形状そのものも変更された。

胴体全体にわたる大幅な設計変更により、結局強風とは全く違った胴体形状を獲得したのである。

胴体とならぶ大きな変更点が主翼であった。紫電一一型の中翼配置を低翼配置へと変更したのである。この変更により主翼と胴体の距離が短くなり、主脚の長さを短縮できた。紫電一一型で大きなトラブルの元となった、複雑な機構を持つ伸縮式主脚を廃止することができたのである。また、低翼配置への変更によりコックピットからの下方視界も改善された。

しかし、低翼配置にしたことで、もともと大きかった主翼フィレットがさらに大きくなったという問題点もあった。低翼配置は中翼配置よりも主翼ー胴体の干渉が大きく、整流のためフィレットが必要になるので、紫電一一型で既にあったフィレットがさらに大きくなってしまったのも仕方ないことではあったかもしれない。ともかく、他機種と比較しても不自然に大きなフィレットがついており、外観上の特徴ともなっている。

さらに、紫電一一型では翼内に収納できず左右各1挺ずつは翼面下のポッドに収納していた20mm機銃を、一号局戦改では左右2挺ずつ計4挺全てを翼内に収納した。

ここで、紫電改の最大の特徴の一つである機構、「自動空戦フラップ」について簡単にまとめておきたいと思う。

そもそもフラップとは、主翼に付けられる動翼の一種であり、低速飛行時に翼面積を広げて揚力を増大させるために使われるものである。航空機の離陸・着陸など低速だが揚力確保が必要な場面で展開される。本来、機動性を上げるために使われるものではないが、戦争中のベテランパイロットの中にはフラップをドッグファイト中に使用して機動性を上げるという使い方をするものがいた。

ドッグファイトにおいては、戦闘機は互いに互いの背後を取ろうと急旋回を繰り返す。旋回半径が小さいほうがより相手の後ろに回り込みやすく撃墜率も上がるが、旋回半径を小さくするためには速度を落とさなければならず、またより大きなGもかかる。Gがかかるということは、飛行機から見れば旋回の半径方向外向きに引っ張られるということだから、翼は水平定常飛行時よりも大きな揚力を生んでこの力に対抗しなければ、機体が旋回の半径方向外向きに引っ張られ旋回半径が大きくなってしまう。また、速度が落ちればそれだけ揚力も減少する(揚力は速度の2乗に比例する)ため、この点からも旋回中の飛行機はより大きな揚力を発生する必要がある。結論を述べれば、旋回半径を小さくする、すなわち「小回りをきかせる」ためには主翼はより大きな揚力を発生する必要がある、ということだ。

フラップを使えば揚力が増大するため、ドッグファイト中に的確なフラップ操作を行えばより機動性を上げることができ、容易に敵機の背後をとることができた。操縦に慣れたベテランパイロットたちはこの感覚を体で覚え、旧来の手動操作のフラップを空戦中に的確に操作して機動性を高めた。しかし一方、速度が不十分なままフラップの角度を大きくすると失速の危険性がある上、そもそも操縦に余程慣れていないと空戦中のフラップ操作は難しい。パイロットは片手で操縦桿、もう片手でスロットルレバー、両足でラダーペダルの操作をする上、空戦中は周囲の様子に気を配ったり照準器で狙いをつけたりと非常に忙しく、普通のパイロットではとてもフラップ操作まで手がまわらない。

この空戦中のフラップ操作を自動で行い、パイロットの労力を削らないまま機体の機動性を上げるための装備が自動空戦フラップだった。詳しい動作原理は紙面の都合で別の機会に譲ることとするが、簡単に仕組みをまとめてみる。まず、飛行中の圧力・速度をセンサ(ピトー管)によって計測し、その圧力変動によって自動空戦フラップ機構中の水銀柱の高さを調節する。水銀柱の中には電極が2つ入っており、水銀中の高さによってそれぞれ水銀に触れたり触れなかったりする。2つの電極はそれぞれ「フラップ上げ(収納状態)」「フラップ下げ(展開状態)」のスイッチになっており、それぞれの電極に水銀が触れると電流が流れてフラップが展開されたり収納されたりする。つまり、機体の飛行状態を圧力や速度によって判断し、その状態に最適な揚力を発生するように自動的にフラップを出したりしまったりする装置、というわけである。なおこの自動空戦フラップにはON/OFF機能があり、自動モードと手動モードを切り替えることができたようだ。ベテランパイロットの中には、スイッチをOFFにして慣れた手動モードでの飛行を選択する人もいたという。

当時このような自動機構は海外にも類がなく、開発は難航した。水銀センサーの感度が悪かったり、フラップを駆動する油圧系への伝達に問題があったりと様々なトラブルが発生したが、川西技術陣の努力によって、一号局戦改の量産型、すなわち紫電改が量産され始める1944年末ごろには実用に耐えるものが完成していた。試作段階でこの機構が完成していたわけではなく、一号局戦改にこの機構が搭載されていたとは考えにくいが、この機構の搭載も紫電一一型からの改良点の一つとして試作計画に含まれていたことは間違いないだろう。

また、設計変更のもう一つの目玉が生産性の向上であった。紫電一一型は部品点数が多く、生産に非常に手間がかかる機体だった。この点を憂慮した設計陣は一号局戦改の開発にあたって構造部品の整理・統合を徹底し、部品点数を大幅に削減した。紫電一一型の部品点数が約66,000個であったのに対して一号局戦改は約43,000個の部品からなっており、約2/3に減少した。

以上のような再設計ともいえる大規模な改良の末、一号局戦改の試作一号機は1943年12月末にロールアウトした。開発開始からわずか10ヶ月での完成だった。新たに「試製紫電改」と命名された本機は、1944年元旦から試験を開始する。

改良の成果は非常に大きく、「誉」二一型発動機がカタログ通りのスペックを発揮すれば(武器弾薬や艤装をフルに積んだ状態での数値ではないものの)最高速度は630km/hにも達することが確認された。これは紫電一一型より約50km/h速い数値である。また、重量も約240kg軽くなり、地上走行性能なども改善されるなど実用性も大幅に上がった。

この結果を受けて、海軍は紫電一一型に代わり「試製紫電改」を主力戦闘機として採用することを決定し、川西に対して増加試作機8機の増産と量産体制への移行を命じた。しかし「試製紫電改」の実用化にはかなりの長期間を要し、生産が開始されたのは1944年11月、局地戦闘機「紫電」二一型 [N1K2-J](通称:紫電改) として制式採用されたのは1945年1月であった。当然ながらこの量産型には、先に述べた自動空戦フラップが搭載されていた。そして同年2月より、記事(1)にも登場した第三四三海軍航空隊(二代目「剣」部隊)に実戦配備が開始された。海軍は三菱重工や中島飛行機など各社の工場を初め、航空廠の工場も使った総計11,800機に達する量産計画を立てる。しかしながらこの時期、既にB-29や米海軍艦載機による本土空襲によって各地の軍用機生産工場は大きな被害を被りつつあり、量産は困難となってしまっていた。そして周知の通り、この年の8月15日に日本は敗戦を迎える。紫電改の実働期間は実にわずか5ヶ月ほどとなり、総生産機数も450機余りにとどまることとなった。(1)で紹介したような活躍があったものの、やはりその登場は遅すぎたのである。

次回の記事で紫電改については最後になると思うが、さらなる改良案や米軍からの評価、紫電改にまつわるエピソードなどを紹介したいと思う。

参考文献:

[1] 局地戦闘機「紫電」二一型 ”紫電改” 『日本陸海軍機大百科』通号6号 2009年12月2日発行 アシェット・コレクションズ・ジャパン

[2] 前間孝則 「零戦、紫電改からホンダジェットまで 日本の名機をつくったサムライたち」 2013年11月10日発行 さくら舎

ヨルシカにどハマり

好きな音楽について。今日はざっくばらんに。

中高の同期に聞けば、たぶん全員が僕といえばB'z、と返すと思う。そのくらいB'zが好きだし、1番聴いてるアーティストだ。けど今日は、B'zの話じゃない。

去年の秋くらいからずっとヨルシカにハマって、取り憑かれたように聴いてる。今更?って感じがしなくもないけど、好きになる時にはどうしようもなく好きになるもんだよね。

それまでB'zとかワンオクとか、男性ボーカルでゴリゴリのバンドサウンドの曲ばっか聴いてきて、女性ボーカルの曲はほとんど聴いてこなかった。その反動もあるのかもしれないな。

よくヨルシカと似てると言われるのがYOASOBIとかずとまよだと思うけど、僕はそんなに似てるとは思わない。それぞれ好きだけどやっぱヨルシカがいいなと思う。たぶんそれぞれのファンがそう思ってるだろう、しっかり聴き込めばそれなりに違いはあるもんだし、違うから別々に売れてるんだろうし。僕はYOASOBIとずとまよはヨルシカほど聴き込んでないから(ヨルシカだって語れるほどじゃないかもしれないが)、この二つの違いについては喋れない。

最初は、suisさんの声がとても綺麗だなと思った。透明感そのもの、みたいな歌声が、それまで聴いてきたアーティストの声と全然違って新鮮だった。そして、曲の物語が、とても身に沁みて感じられ、どんどんハマっていった。程度はもっとずっと軽いけれど同じような経験をしたものもあったし、同じような思いを抱いたこともあったし、それでなくても何故かとてもよく主人公の心中を想像できた。もちろん僕なりに、ではあるけど。

僕がヨルシカをこんなに好きな理由は、suisさんの歌声がとても空っぽに聴こえるからじゃないだろうか。決して悪く言っているわけじゃない。ご本人もどっかのなんかのインタビューでそんなようなことを仰ってたし、きっとそれがヨルシカの価値に繋がっているんだと思う。空っぽというのはつまり、「suisが歌ってる」という感じがしないということだ。ボーカルが誰かということを全く気にせずに聴けるというか、曲の前にボーカルが出てこないというか。例えばB'zの曲は全部、稲葉さんが歌ってる感じを全面に押し出してくるし、その「稲葉さん感」が彼らの唯一無二の価値を作る一つになっている。

ヨルシカはその逆なのだと感じる。顔出ししてないことも大きいのだろう。けれど、それ以上に、suisさんが自分の感情の発露として歌ってる、という感じを与えないことがあるんじゃないだろうか。彼女は空っぽで、それゆえに何にでもなれる。彼女自身が何か持っているわけじゃないから、そこにn-bunaさんの作るどんな世界でも入れて、見事に歌い上げることができる。だから、その曲の主人公の感情が、suisさんを介さないかのようにダイレクトに訴えかけてくる。suisさんはその喉を歌の主人公たちに貸して、彼らの感情をそのまま伝えている。そう感じさせるほど様々に歌いわけることができる。だから歌の主人公に自分を重ねれば、suisさんの歌をまるで自分が歌っているかのように聴くことだってできる。空っぽであるが故に何にでもなれるということが、きっと彼らの強みなんじゃないだろうか。ボーカルは決して前に出てこない、彼女自身の存在を感じさせることはないけれど、そういう風に歌うことができるのは彼女だけなんだろう。今までのバンドとは逆のアプローチで、きっと唯一無二の存在になっているのだ。

こんなことを、ふと考えた。

紫電二一型 〜旧日本海軍最後の名機〜 (3)

もう少しで春休みが終わってしまうので鬱々としている。しかし日差しも日に日に春めいてきて、気温も日中は汗ばむほどに高くなってきた。いい時節である。今朝、皇居内堀沿いを自転車で巡っていたら、菜の花があたりに独特な香りを漂わせていた。

さて、引き続き紫電改の開発過程を追おう。

十五試水上戦闘機(のちの「強風」)の陸上機改造案「一号局地戦闘機」の試作発注を海軍から受けた川西航空機だが、その開発は予想に反して困難を極めた。

水上戦闘機「強風」(試作名:十五試水上戦闘機)

出典:局地戦闘機「紫電」一一甲型 『日本陸海軍機大百科』通号45 P.116 2011年6月15日発行 アシェット・コレクションズ・ジャパン

まず、問題となったのが十五試水戦(以下強風)の胴体の太さであった。強風が搭載したエンジン(当時は発動機と呼ばれた)は三菱重工「火星」一三型(1460hp)であったが、これはかなり直径の大きな星形エンジンであり、これを収めるため強風の胴体は日本軍機の中でも異色の太さを持っていた。一方、一号局地戦闘機(以下一号局戦)では、性能向上のため当時最高性能と目されていた中島航空機「誉」二一型(1800~1900hp)に換装した。誉の直径は火星より160mm小さかったため、それに合わせてエンジンカウルも細く絞るべきだったが、開発を急ぐために機首周り胴体も強風のものを流用することとした結果カウルのサイズも同じものとなった。さらに、試作二号機以降においてはカウルの上下にエンジンオイル冷却空気用インテイクなどを増設したため、強風のものより太いカウルとなってしまった。これは空力的に非常なマイナスとなった。

さらに翼にも問題があった。一号局戦は基本的に強風の機体を流用したため、主翼も強風と同じく中翼配置(胴体の真ん中あたりに主翼が付いている形式、下図参照)だった。以下少し専門的な話になるが、通常、中翼配置は主翼面上を流れる空気流と胴体との干渉がもっとも小さく、流れが乱れにくい特徴をもつ。しかしながら、強風・一号局戦の場合はうまくいかず、主翼と胴体の結合部で大きく流れが乱れ抵抗発生源となっていたようである。

このあたりについてはあまり正確な文献を見つけることができずあやふやなのだが、主翼と胴体の干渉により流れが主翼後縁付近で大きく剥離したという説や、翼胴干渉ではなく採用された翼型に問題があったという説があるようだ。翼型については、強風・一号局戦に採用された翼型は層流翼の一種であり、東京帝大の谷一郎教授によって開発された「LB翼」というものであった(これは強風に使用するために、設計者の菊原氏が谷教授に頼んで開発してもらったものらしく、一説によるとLBというのはLight Blue(東大のスクールカラー・淡青)の頭文字であるらしい。)。この翼型が表面粗さの精度不足などにより水平巡航時にも主翼付け根後縁で大きな剥離を起こす特徴を持っていたという説もある。また、強風・一号局戦の主翼取付角は翼根で4°と大きく、これが影響して剥離特性が悪くなった可能性もある。

原因はともかく(ともかくとか言ってはいけない、何か有力な情報をお持ちの方はぜひコメントをお願いしたい)、主翼と胴体の付け根で流れが乱れるので、主翼の付け根にフィレットと呼ばれる膨らんだ部分をつけて流れを整えなければならなかった。このフィレットは、低翼配置の機体にはほとんど付いているものなのだが、強風・一号局戦は中翼配置であるにもかかわらず低翼機よりも大きなフィレットをつけざるを得なかった。翼の付け根が大きく膨らんでいるのだから、結局大きな抵抗源になったことは想像に難くない。この大きなフィレットは戦地の搭乗員・整備員から「乾燥バナナ」「干しバナナ」と呼ばれていたそうである。

翼の弊害はそれだけに止まらなかった。一号局戦も中翼配置にしたことによって地面と翼との距離が遠くなり、それに合わせて主脚の長さも長くしなければならなかったのである。

当時の航空機は、現在の多くの機体のように機首に小さい脚、主翼の付け根部に主脚をもつ前輪式ではなく、主翼に長い主脚をつけ、機体尾部(垂直尾翼の下)に小さな尾輪をつける尾輪式を採用するものがほとんどだった(したがって尾輪式の飛行機では、下の「紫電一一型」の写真に示すように、地上では機首を上にあげた状態になる)。

水上機である強風においては、海面と主翼の距離が長い方が、飛沫による腐食を防げるなどの理由で利があったが、陸上機になるとこれは問題だった。主脚の長さを長くすると、収納のための主翼内の切り欠きスペースも大きく取らざるを得なくなり翼の強度が低下する。また脚の重量も増加する。ゆえに、脚はできるだけ短いものとするのが望ましい。この対策として、川西技術陣が開発したのが伸縮式の主脚だった。脚を展開するときは長くし、収納するときは短くしてから収納するというもので、動作には油圧を用いた。38.5cmほど脚を収縮させる機構になっていたが、メカニズムが複雑で整備しにくい上、頻繁に故障を起こし戦地でも整備員を悩ませることになった。

伸縮機構の他にも、脚が長く強度が不足していることに起因する着陸時の折損やブレーキの不調、伸縮時にロックが外れる不具合など、この脚には他にも様々な問題があり、機体の問題の中でももっとも深刻なものであったという。

さらにこの長い主脚が胴体設計にも影響を及ぼす。強風の後部胴体は、垂直尾翼の手前あたりから胴体下面がかなり上方に切り上げられた形状をしている。この設計をそのまま流用すると、地上では長い主脚との相乗効果で機首が異常なほど上を向いてしまう。これは離陸性能や滑走時の前方視界に非常な悪影響を及ぼすため、一号局戦では胴体尾部に肉付けして機首の角度を小さくする改修が行われた(下の図参照)。この結果、一号局戦の胴体は全部から後部まで太いままの寸胴になり、空力的には満足のいくものではなくなってしまった。

また、武装として20mm機銃×4を装備したが、全てを主翼内に収めることができず片翼一丁ずつ主翼内、後の一丁ずつは両主翼下面にポッドを取り付けその中に装備することになった。この主翼下に突き出した機銃ポッドも抵抗を産み、なんとも不格好な出来になってしまった。

それでもなんとか要求期限内に試作一号機の完成にこぎつけ、1942年12月31日には初飛行を迎えることができた。海軍は川西に対しさらに7機の増加試作機の製作を命じる。しかし、試験飛行が始まってからもトラブルは頻発した。上記のような機体の不具合が重なった結果、エンジン出力の割に機体性能が振るわないことが判明したのである。さらに、誉エンジンそのものにも故障が頻発し、追い討ちをかけるようにプロペラ(住友製)にも可回転やピッチ変更装置の故障などの不具合が起こり、一時は試験飛行も満足にできない状態に陥ってしまう。

この惨状を打開すべく、川西航空機は一号局戦の改造案を海軍に提案する。エンジンやプロペラに関しては他社製品であるから、彼らの努力による改善を期待する他ないが、機体の欠陥は自社で解決しようとしたのである。この改造開発計画は1943年3月に海軍に承認され、川西は改めて「一号局地戦闘機改」の試作に取り掛かった。そしてこれが、一連の記事で取り上げようとしている「紫電改」の開発がスタートした瞬間であった。

一号局地戦闘機改(以下一号局戦改)の試作は開始されたが、その配備はどんなに速やかに事が運んでも一号局戦の配備予定よりは1年ほど遅れることになる。すでに最前線では零戦が米軍新型機に対して劣勢に立たされていたこの時期、海軍は要求性能を満足していないながらも一号局戦をボツとすることはできず、一号局戦改の開発とは別に一号局戦自体の改良を進めつつ実戦配備することを決定した。20mm機銃×4は当時の日本軍機としては重武装であり、米軍機の厚い防弾装備に悩まされていた日本軍にとっては魅力的であったのだろう。こうして一号局戦は新たに「試製紫電」と命名され、川西航空機によって1943年8月より量産が開始されたのである。試製紫電はのちに「紫電一一型」と改名されて制式採用された。

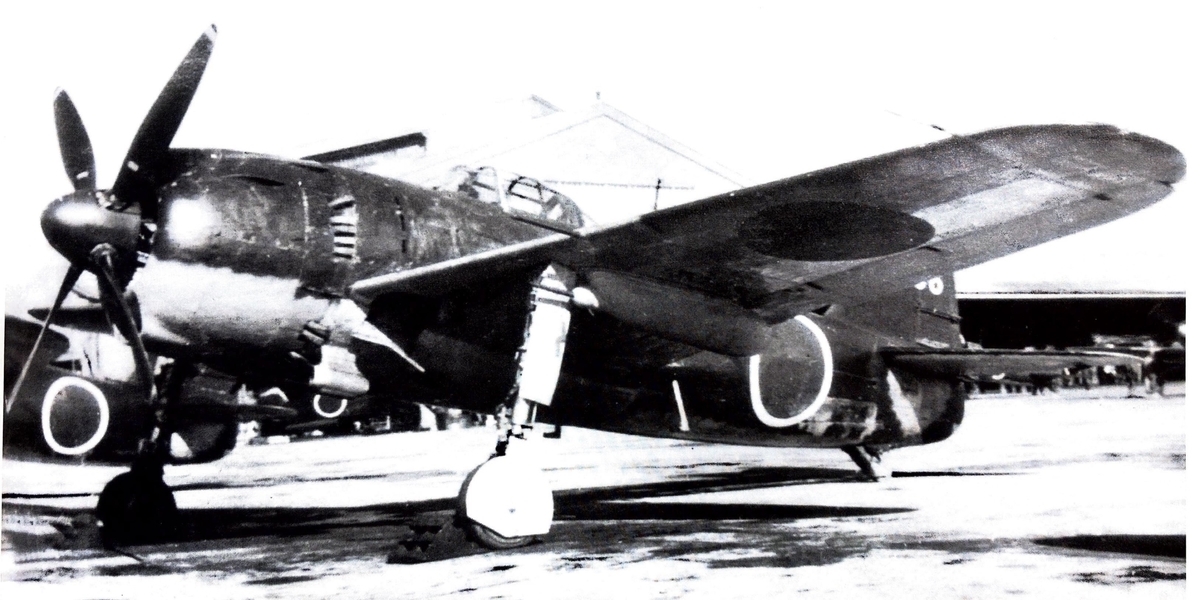

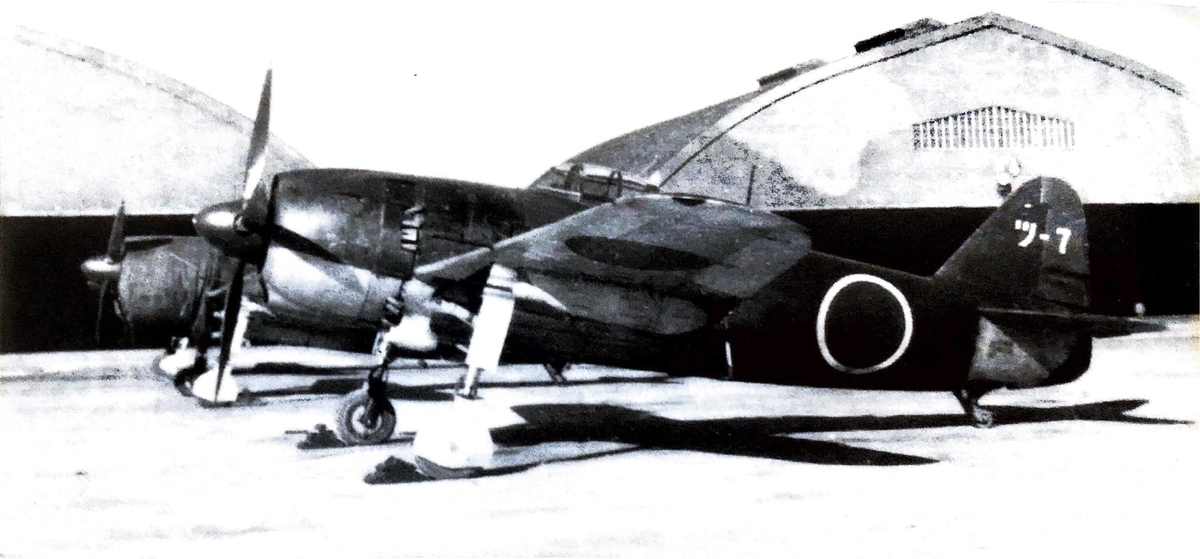

試製紫電 生産機のうちの一機、製造番号785 寸胴な胴体と、主翼と胴体日の丸マークの間の大きなフィレット、さらに主脚の伸縮部(主脚のカバーが付いていない部分)が確認できる。

出典:局地戦闘機「紫電」一一甲型 『日本陸海軍機大百科』通号45 p.119 2011年6月15日発行 アシェット・コレクションズ・ジャパン

紫電一一甲型 試製紫電をさらに改良した量産型 少し見えにくいが、主翼下に20mm機銃のポッドが確認できる。

出典:局地戦闘機「紫電」一一甲型 『日本陸海軍機大百科』通号45 p.115,p.120 2011年6月15日発行 アシェット・コレクションズ・ジャパン

紫電一一型の諸元を示そうと思ったが、疲れたのでやめる。検索していただくとたくさん出てくる。一つあげるとすれば、紫電一一甲型の最高速度は583km/hであり、川西の当初の試算648km/hを大きく下回っていた。当時の零戦の最新改良型である五二型の最高速度が565km/hであり、同時期に開発された米軍機F6F、F4Uがそれぞれ599km/h(高度5486m)、671km/h(高度6066m)であることを考えても優れた数字とは言えない。総合的に見て、紫電一一型は失敗作だったと考えていいだろう。

ここまで見てくれば、「紫電改」は、「強風」を改造した「紫電一一型」をさらに改良して開発された機体だということがわかるだろう。しかし、紫電の失敗を経験した川西設計陣は、紫電改の開発にあたってもはや「改」とは呼べぬほどの設計変更を行った。次の記事からは、ようやく「紫電改」の開発段階に入っていくことができそうだ。

※追記:LB翼のLBは実際にLight Blueの略であるようだ。大学図書館蔵の谷一郎教授の発表された報告書に「LB(淡青)翼」という記述があったので、間違いないと思われる。

参考文献:

局地戦闘機「紫電」一一甲型 『日本陸海軍機大百科』通号45 2011年6月15日発行 アシェット・コレクションズ・ジャパン

前間孝則 「零戦、紫電改からホンダジェットまで 日本の名機をつくったサムライたち」2013年11月10日発行 さくら舎

李家賢一 「航空機設計法」 2017年6月30日発行 コロナ社

紫電二一型 〜旧日本海軍最後の名機〜 (2)

前回紫電改についての記事を書いてからゆうに半年以上過ぎてしまった。執筆意欲というのはなかなか続かないものだなと実感している。どうやら僕は、意欲が湧いてくる時はとても短期的に猛烈に湧いてくるが、一度火が消えてしまうとかなり長期間そのままになるタイプの人間らしい。飽きる、というほどモチベーションが潰えるわけでもないのだが。

以前友人に、お前の記事は1つが長すぎると言われた。自分では、興が乗った時に一気に書き上げてしまうので長いと感じることはなかったのだが、見直してみると確かに長いかもしれない。段落1つも長いような気もする。これからはもう少し短いものを、たくさん書くようにしてみたい。そのほうが更新頻度も上がりそうだ、知らんけど。

さて、(1)で紫電改やそれにまつわる僕自身の話を2、3披露したが、この項からは実際の性能・特徴を紹介していきたいと思う。

しかしその前に、もう一つ余談を挟もう。記事(1)で触れた源田実氏の著作「真珠湾作戦回顧録」であるが、昨年一度帰省した際に無事見つけることができた。文字通り自分の荷物をひっくり返して探すことになったが。

そもそもの計画立案から、水深の浅い真珠湾内での航空機からの雷撃(魚雷による攻撃)の困難さを克服した経緯に至るまで、興味深い話がたくさん書かれている。今となっては多少の資料的価値すらあるかもしれない、と思ったが、同じものがAmazonで17円(中古)で売られていた。さすがに安すぎるのではなかろうか……。

氏のサインもちゃんと入っていた。祖父の名前は書かれておらず、こちらは僕の勘違いであったようだ。写真を載せて自慢(?)しておく。

閑話休題。

まずは、紫電改の開発経緯をざっと見ていこう。

当時、日本における軍用機の開発プロジェクトには複数の進め方が存在した。その一つが競争試作である。これは、顧客となる陸軍または海軍が各メーカーに要求性能を提示し、それを満たすべく各メーカーが試作開発を行ったのち軍がそれぞれの機体を試験し、結果がもっとも良いものが制式採用されるというもので、コンペのようなものである。例えば零戦などはこの形式で開発された(もっとも、あまりの要求性能の高さに他社が試作開発を中途辞退し、実質的に三菱重工1社による開発となったが)。

また、これとは逆に、メーカーが軍に機体の計画を売り込み、軍が承認して試作発注をするケースもあった。紫電改はこの2つ目のケースに該当する。しかし、紫電改の計画を海軍に売り込んだメーカーは一風変わっていた。このメーカー、川西航空機は、それまで水上機や飛行艇のみを開発してきており、陸上機の開発経験がなかったのである。

余談ながら、この川西航空機からは九七式飛行艇や二式飛行艇(二式大艇)など、大戦中の傑作飛行艇・水上機の数々が生み出された。特に二式飛行艇は当時世界最高の性能を誇ったとも言われる。川西航空機は戦後、新明和工業となり、海上自衛隊の飛行艇PS-1/US-1、US-2を開発した。US-2は海自の現役救難飛行艇として活躍中である。これらの機体の主任設計者として活躍されたのが菊原静男氏であり、彼は紫電改の主任設計者でもある。

さて、このような川西航空機であるが、日中戦争を契機として陸上機の開発中心にシフトしていく航空機市場において、水上機のみの開発を続けていては立ち行かなくなると予測し陸上機開発に乗り出そうとしていた。その嚆矢として提案されたのが、当時自社において開発中であった十五試水上戦闘機(のちに水上戦闘機「強風」として制式採用)を陸上機に改造し、局地戦闘機とする案であった。いきなり未経験の陸上機を一から開発するよりも、慣れた水上機を陸上機に改造するほうが短期間で容易に開発できるとの考慮によるものである。

この提案は海軍に受け入れられ、「一号局地戦闘機」(N1K1-J)として、あくまで次の正式な後継戦闘機が開発されるまでのつなぎとしてではあるが、臨時措置的に川西航空機に対して試作発注がなされた。1942年4月15日のことである。当時、零戦の後継機の試作発注がまだ行われておらず、その他の戦闘機開発も遅々として進まない状況にあったことが海軍を焦らせたのかもしれない。試作発注の条件に、1年以内に1号機を完成させることという厳しい一項があった。この時点では川西、海軍共に、楽観視こそしていないもののさして困難な開発とは思っていなかったであろう。しかしこの後、開発は非常な茨の道を辿ることになるのである。

話が少しあっちこっちに飛んでしまったかもしれない。まだあまり本筋に踏み込んでいない感もあるが、また次回に続けることにしたいと思う。

美術館好きです。

前回の更新からとんでもなく時間が経ってしまった。しかも前回は紫電改の解説の続きを書くといって終わっておきながら、全く別のトピックで今書き出そうとしている。興が乗ったらふらっと書き始め、やる気がなくなればぱたっとやめてしまう今のようなスタイルでは必然的にこうなってしまうのです…。紫電改についてはまた稿を改めようと思っている。ごめんなさい…。

美術館が、とても好きだ。あくまで趣味の範囲でしか知らないし、本当によくご存知の人たちからすれば苦々しい、または痛々しい限りであろうが、それでも周りと比べればそれなりに観ている数は多いと思うし、楽しめてもいると思う。

これは間違いなく父親の影響である。父は高校でも美術部に属していたそうであり、今でも画家さんの友人も(ごく少数だが)いる。老後に向けてなんだか知らないが製作もし始めるようだ。そんな父親であるから、僕含め家族は小さい頃からよく美術館を連れ回された。母親もそういった場所は好きであるようで、今でこそ忙しくなってあまり家族で行くこともなくなったが、当時はそれなりに楽しみにしていたようだ。週末に近くの美術館に行ったりすることはよくあったし、旅行先でもその地域の中心的な美術館には足を運ぶことが多かった。というか、旅行の目的が美術館であることも多かった。さぞつまらない思いをしたであろう、と思われる方がいるかもしれないが、当時はそれが普通だと思っていたから別になんとも思わなかった。誰が描いたとかいつ頃の画だとかそんなことはあまり分からぬまま、これは何が描いてあるとか何かちっとも分からないとか、色が綺麗とか汚いとか、そんなことを思いながらぼーっと観ていたような気がする。

父親から絵を観ながら多少の講釈は受けたし、NHKの「日曜美術館」という番組を父親と観たりしていたから(興味があったというよりは、この時間はピアノとか宿題のことを母親から言われなかったので楽だった)、そのうちに多少の知識はついてくる。知識というよりも、この人はこんな感じの画を描く人、といったぼんやりしたイメージがついてきた、というべきか。今でもそのイメージの上に多少の知識を載せて飾り立てているようなものだから、その頃とあまり変わっていないのかもしれない。それでも案外観られるものだし、作者を隠して画だけを観て画家を当てるなんてこともできるようになってくる。色づかいとか筆致の特徴を覚えていればよく見る有名な人の画くらいは誰でもわかるようになるものだと思うし、多く観ていればいやでもわかるようになるというものだ。そんなこんなで次第に自分だけでも楽しめるようになってくるし、自分の好みも出てくる。そうやっていつの間にか(東京に出てきてからは特に)一人で美術館に足を運ぶことが多くなった。前々から予定を立てて行くというより、朝起きて「あ、行きてーな」と思ってふらっと遊びに行くという感じである。

特に美術について集中して知識を得たことがあるわけではないから、絵のキャプションとか図録から得る概要以上の体系的知識はない。だから好きな画家について語ったりすることはそんなに得意ではないし、語ろうとも思わない。ただいつも、目の前の画から受けた印象を言語化したり、しなかったり、しているだけである。観方なんてのも自分が観てきた中から編み出した経験則、みたいなものの上をなぞって観ているだけだし、あ〜この色綺麗だなあ、どうやって出してるんだろ、とか、この形なんかいいわ、とか、馬鹿みたいなことを考えているにすぎない、と思う。

よく浮かんでくるのは、「静かな画」かそうでないかというイメージである。これは描かれている対象とは関係がない。騒がしい大群衆を描いていても静かな画もあるし、静まり返った神秘的な光景を描いていても描かれているものの生気がとても大きな音を立てているものもある。

例えば、僕の好きな画家にギュスターヴ・モロー(1826-1898)というフランス人画家がいて、彼の代表作に「出現」という画がある。聖書の一節を描いたもので、ある祝宴でサロメという女性が領主ヘロデの前で舞踏を披露し、その褒美になんでも好きなものをと言われて洗礼者ヨハネの首を所望したため、ヘロデが彼の首を切り落とさせてサロメのところに持ってきたというなかなかに凄絶な場面を描いたものである。この主題は昔から何度も描かれているものであるが、モローの「出現」では斬られたヨハネの首が切り口から血を滴らせながら宙に浮き、サロメを睨み付けているのが特徴である。この画は祝宴での一コマを描いたものであるし、かなりショッキングな場面をショッキングに描いているし、なんとなれば首が光って血を流して浮いているし、当然描かれているのは騒がしい場面であろう。しかし僕はこの画からとても静かな印象を受ける。人物たちはその場で凍りついているように思えるし、また凍りついていてくれた方が「いい」感じがする。この画を観ていただければ皆さんにもこの感覚はわかっていただけるのではないだろうか??

静かな、というのは昔の白黒写真を見ている時の感覚に近いものがあるような気がする。自分とは切り離されたもう存在しない何かを見ているような感覚、とでも言おうか。何がそういう印象を与えるのかは画によって違うだろう。色づかい、光の描き方、時には描いている主題が大きく影響するかもしれない。しかし個人的にはあまりそういう分析をしたくはない。別になんでもいいじゃないか、と思う。僕がそういう印象を受けて楽しんだ、ということが僕にとっては大事なのだ。そういった静かな画の場合は、その画から受けた印象をただ噛み締めて味わう、といったような楽しみ方をすることが多い。印象に身を委ねる、とでも言えばそれっぽく聞こえるであろうか。

一方、静かでない画を観るときには、自分でなんらかの物語を画から作り上げてその中に入って楽しんでいることが多いように思う。要はいろいろ空想を膨らませて楽しんでいるということだ。その画の場面の温度と光の当たり方が、特にその空想の中で重要な役割を担うことが多いかもしれない。この二つをうまく想像できれば、描かれた人々の心情をうまく自分なりに解釈できる、ような気がする。

要は、画を見るときは色とか形が綺麗だなあと思って、そこからある印象を得て、それに浸ってみたり掌で転がしたりして楽しんでいるというだけのことだ。こいつ美術館好きとか言ってるくせに大したことしてねーなと思われる方も多いだろうが、まさにその通りである。

こんなふうに、未だかつてしっかりした知識を持って分析的に画を観たことがないので、一般に絵画論と呼ばれるものが客目線からの鑑賞にどの程度必要なのか、少し懐疑的である。確かに描画の技法が分かれば画家たちの比較や一人の画家でも時期による描き方の違いなどを比較することなどはできるし、それはとても面白いことだと思う。それにその当時の画家が置かれていた環境や心境が分かればこれはもうとても面白い、ことも多い。そういう方面からの考察は何が描かれているのかを考えたい時にはなくてはならないものだと思う。しかし、である。こういった考察は本当にいつも必要なのか?いつもこの画の裏には何が表されているのか、などと考える必要があるのか?

研究者にとっては必要であろう。それが研究ということであるから。しかし我々一般人は、平たく言えば娯楽として観ることがほとんどだ。そういった時には何よりもまず、自分が受けた印象を楽しむのが自然ではないかと思う。もちろん、印象を得られるようになるためにはそれなりの数の作品を見る必要があると思うし、そういった意味での「勉強」は必要だろう。しかしそれはあくまで最低限の知識を持った上で自分が抱いた感想(わからん、でもキモい、でもなんでもいい)を噛み締めることによってなされるべきではないかと思う。それがきっと一番楽しい観方でもあると思う。そうやっているうちにそれなりに自分なりの観方ができてくるものだ。そうなった上で、講義や本で解説的知識を取り入れることはとても有益だと思う。実際大学1年の時に受けた絵画論の講義は、こんな観方があるのか、という驚きに満ちていてとても楽しかった。自分では気づかなかった絵画のポイントを知ることができるし、自分の考え方と比べて新しい視座を発見できたからである。しかし最初から本を読んで他人様の「解釈」「観方」を取り込んでしまえばどうであろうか。これはもうその観方に囚われること必定であるし、「こういう風に観なければいけない」という強迫観念にすら囚われ、必要以上に考えながら鑑賞することになりかねない。そうなればもう美術鑑賞は苦行になる。少なくとも僕はそんなに考えながら鑑賞したくない。観ているうちに自然に自分で考えている、というのが楽しいのである。

知識がなければ楽しめないと思っている人がいるとすれば、ぜひ一度何も考えずに美術館に行ってみて欲しい。例えばそれぞれ好きな服のコーデとか色の組み合わせがあると思う。自分の好きな服を探して見るのは楽しい。それと同じように、この色の感じいいなとか、この組み合わせ好きだとかいうふうに観ていただければいいのではないかな、と思う。

大体僕も、小さい頃何も知識がない時には、クロード・モネのことをずっと「蔵人もね」だと思っていた。もねって漢字でどう書くんやろ、蔵人で画家なのになんで平安時代とかの他の日本の絵にはこの人と同じようなのがないんやろ、とか思いながら画を観たりしていた。そんなんでも十分楽しめるものなのである。

そうやって楽しめるようになったら、もしそうしたければ知識をつけていけばいいと思う。観に行く前にはあまり何も調べず、帰ってきてから観たものについていろいろ調べてみるのもいいかもしれない。自分では見えなかった細部が見えてきてまた楽しみが広がるものだ。そういった観点では、近年増えつつある(らしい)写真を撮れる美術館というのはとてもいいと思う。観賞後に、とった写真と調べたことを付き合わせてみたりすることができるからだ。東京に来てから美術の写真を撮れるところが多いことに驚いたし、いいなと思ったり有名だったりするものはよく撮るようになった。先日も六本木の森美術館に「STARS展:現代美術のスターたち-日本から世界へ」という現代美術の展覧会を見に行った際、村上隆の「My Lonesome Cowboy」「HIROPON」という超有名な作品があったので写真を撮ってインスタに載せたら、友人がものすごく引いていた。確かにあの作品はかなり物議を醸したものだし、観る人によっては不快感を与えるかもしれないし、有名だからミーハー的根性であげたけど別に好きなわけじゃないし、あげなきゃよかったかなあ…… どんな作品か気になる方は、画像検索は自己責任でお願いする。性的表現が含まれている、というより性的表現そのものみたいな作品で、結構ヤバい。

さて、この辺でそろそろ筆を置こうと思う。近頃はまた緊急事態宣言が出て、美術館も閉館するところが増えるだろうし、開いていても日時予約制になっていて思い立った時にふらっと行くことが難しくなるかもしれないな……

紫電二一型 〜旧日本海軍最後の名機〜 (1)

みなさんお久しぶりです……!!このところずっと試験やレポートや、他にもいろいろ用事が積み重なりなかなか時間に恵まれなかったが、ようやく一段落しそうな気配が見えてきたので久々に筆を取ってみようと思う。最初の二本を投稿してからもう1ヶ月が経ってしまい、早くも存続が危ぶまれるような状況だが、気長に見守っていただければ幸いである。

少しづつ、今の自分の核になっている飛行機についても話していこうかと考えている。言うまでもなく(?)僕は飛行機が大好きであるが、かといって微に入り細に入り正確無比な情報を持っているわけではない。知らないことだって多いし、間違った知識を持っていることもある。読み手によっては表層的なことだけしか知らないんだなと思われることもあるだろう。自分の好きなものだからこそいい加減なことは書きたくないとも思う。そんなわけで実は、飛行機について書くことを躊躇する気落ちもある。しかしながらやはり語りたいものの筆頭ではあるし、話を聞きたいと言ってくれる友人も増えた。ならばやはり書かないわけにはいかないだろう……と、いうことで、これからいろいろな飛行機について話していこうと思う(断っておくがそんなにマニアックな飛行機については詳しくない)。

最初に取り上げる機体は、これを措いて他にはないであろう。

旧日本海軍 局地戦闘機 川西 N1K2-J 紫電二一型 「紫電改」

見ての通り、レシプロ機である。ジェット推進でなく、レシプロエンジンによってプロペラを回転させ推進力を得る、「古い飛行機」である。もっとも、全てにおいてプロペラ推進よりジェット推進がまさっているわけではなく、したがって「プロペラ機=古い飛行機」というわけではないのだが。しかしことこの機体に関しては古い飛行機である。第二次世界大戦中、旧日本海軍が運用していた戦闘機である。

余談だが、旧日本軍に「空軍」はない。「軍」は大日本帝国海軍・大日本帝国陸軍の2つであり、それぞれが海軍航空隊・陸軍航空隊として別個に航空機部隊を運用していた。したがって陸海軍では運用機種も異なっており、それぞれの航空隊特有の役割を持った機種も運用されていた。今回取り上げる「紫電二一型」は海軍が運用する戦闘機であった。

この機体は1944年に生産・配備が開始され、主に防空任務に使用された局地戦闘機である。「紫電二一型」が正式名称であるが、「紫電改」という通称の方が有名かもしれない。一般に第二次大戦の日本軍機で有名なのは零戦、ついで隼、といったところだと思うが、この紫電改も興味ある人たちにとってはおそらく同等に有名な機体であろう。紫電改を題材にした漫画や映画もあり、ゲームにも登場している(らしい)。一度、渥美清が出てくる紫電改の映画を観たことがあるが、寅さんが戦闘機に乗っているようでものすごく違和感を感じてしまった……。

ついでながら、「局地戦闘機」とは、地上の航空基地から発進して戦う戦闘機のことであり、それ以外にもう一つ「艦上戦闘機」という種別もある。艦上戦闘機は航空母艦から発進することを考えて作られた戦闘機であり、空母に着艦するための装置がついていたり空母のエレベーターに収めるためのサイズ調整がなされていたりする。艦上戦闘機は地上の基地から発進することもでき、事実そのように使われてもいたが、局地戦闘機は空母での運用はできない。航空母艦を所有しているのは海軍のみであるから、艦上戦闘機が配備されるのは海軍だけであり、陸軍の機体は全て局地であった。ちなみに日本海軍の艦上戦闘機の代表例が零式艦上戦闘機、いわゆる零戦である。

1944年と配備が遅いことからも分かるように、紫電改が運用された期間は短い。それにも関わらず、この機は名機として戦中・戦後に名を馳せた。実際のところどの程度の性能であったのかについては様々な議論があるが、大戦中の日本機の中では間違いなく最高性能の部類に入る。その性能はある面では当時の米軍機を凌ぐこともあったという。詳しい機体・性能の話は次稿に回そうと思うが、戦後米軍により行われた性能試験では、米軍使用の高性能な燃料を使用したところ米軍機が軒並みついていけなくなるほどの高速を出したという逸話もある。武装を取り外した上での試験であったため戦闘時とは多少条件が違うが、この機体の優秀さの一端の現れであると言っていいだろう。

戦争末期に登場した紫電改は、日本本土の各海軍航空隊基地に配備され主に防空任務に当たった。相手はかの有名なB-29や、レシプロ機の最高傑作と言われる戦闘機P-51、戦争中盤以降の米艦上戦闘機の主力であったF6Fなどであった。紫電改の高性能は、当時すでに陳腐化していた零戦を舐めきった米軍パイロットたちを驚かせ、慌てふためかせたという。高空性能が悪いのが弱点でB-29やP-51に高空を飛行されると分が悪かったが、それでも紫電改部隊はそれ以前よりも格段に大きな戦果を挙げていった。

特にこの機体が勇名を馳せるきっかけを作ったのが第343海軍航空隊(二代目)、通称・剣部隊である。敗色濃厚となった1944年末、日本軍航空隊の劣勢を跳ね返し日本上空の制空権を奪回するべく横須賀基地で編成されたのがこの部隊だった。創設者・司令官は真珠湾作戦時の航空参謀であり海軍航空隊における第一人者的立ち位置にあった源田実大佐であり、パイロットは百戦錬磨の精鋭たちを多く集め、使用機は最新鋭機である紫電改と、名実ともに日本最強の戦闘機隊であった。創設から1ヶ月後には愛媛県の松山基地に移動し、本土爆撃のため飛来する米軍機の迎撃にあたった。そして1945年3月19日、米機動部隊の来襲を受けて出動した343空は、紫電7機、紫電改56機で米航空部隊を迎撃する。敵はF6F、F4U(戦闘機)、SB2C(爆撃機)合わせて160機からなる大編隊だったが、このうち58機を撃墜し、343空側の喪失は16機という大戦果をあげた。この撃墜数については米側の資料と数が合わず、戦果誤認の可能性が拭えないものの、この活躍により敵味方問わず名を知られることとなった。そしてこれ以降の343空の奮戦と共に、紫電改もその名を広く知られるようになり、「遅すぎた零戦の後継機」とまで言われるようになった。

その後も剣部隊は紫電改を駆って寡兵ながらも米軍機に立ち向かい戦果を上げていくが、やがて圧倒的物量の前にじりじりと弱体化していき、ついに終戦を迎えることとなる。

再び余談ながら、この源田実氏は戦後も航空自衛隊の設立・育成に尽力され、「航空自衛隊の生みの親」と称されることもある。第3代航空幕僚長を勤められ、また空自のアクロバットチーム「ブルーインパルス」の生みの親としても知られる。源田氏は海軍のパイロット出身であり、戦前には特殊編隊飛行の名でアクロバットチームを率い、「源田サーカス」として親しまれたという経歴も持つため、ブルーインパルスの設立にもうなずけるところがある。退官後は国会議員にも就任された。

祖父の蔵書の中に源田氏の「真珠湾作戦回顧録」という本があった。氏が立案された真珠安作戦を自ら振り返り、どのような準備がなされたのか、どこを反省すべきか、また評価すべきは何か、ということを明快な語り口で語られており、中学時代に非常に興味深く読んだことを覚えている。その後祖父から譲り受けしばらく持っていたが、中学の寮から実家に持って帰って以来どこに行ったかわからなくなってしまった。なぜか知らないがその本には源田氏の直筆サインが入っており、丁寧にも日付と祖父の名前まで書かれていたように思う。その当時はおそらく氏は国会議員を勤めておられた頃だと思うが、なぜそんな人に直筆サインをいただけたのか、そもそもどうやって祖父は彼に会ったのか…など、自分の祖父が何者だったのかと当時薄気味悪く思っていた。今思えば大変貴重な本であり、無くしてしまったとしたら残念なことだ。この夏もし帰省できたら家じゅうひっくり返して探してみようと思う。でもそもそも帰省できるのかなあ……

紫電改に話を戻そう。紫電改はそもそも生産数が少なく、現存しているのは世界に4機しかない。そのうち国内にあるのはただ1機で、上にあげた写真はその機体のものである。愛媛県の南宇和郡愛南町という風光明媚な土地に南レク馬瀬山頂公園という公園があり、その一角に紫電改展示館というのがある。そこに展示されているのがこの機体だ。この機体、実は愛媛県久良湾の海中に沈んでいるのをダイバーによって発見され、戦後34年経って海中から引き揚げられたものである。引き上げには前述の源田実氏も立ち会われたそうだ。引き上げ後、たくさんついていたフジツボの除去や塗装の塗り直しなど最小限の修理がなされたほかは海の底で眠っていたままの姿を留めている。プロペラが大きく後方に向かって湾曲しているが、これは海に墜落した際の衝撃で曲がったもののようだ。

343海軍航空隊の基地が愛媛県松山にあったことは前に書いたが、この紫電改もやはり343空の所属機であろうと思われる。しかしこの機体が撃墜されたのはその後、343空が九州の大村基地に移動してからのようだ。パイロットが誰だったのか正確にはわかっていないが、おそらく1945年7月24日の空戦で未帰還となった6名のうちのどなたかだろうと言われている。

僕は幼稚園から小学校3年まで、愛媛県宇和島市に住んでいたことがあり、その時にたまたま家族でこの紫電改を見に行ったことがあった。その頃の僕はごく普通の少年であり、乗り物はぼんやりと好きかなあといった程度だった。飛行機よりむしろ車のほうが好きだったと思う。この日、この紫電改を見た僕はまだ小さく、この飛行機から学ぶべきものを十分に感じ取れるわけではなかった。その代わり機体をよく観察することはでき、「なんかこの飛行機ボロボロだなあ、ちゃんと直したやつ見たいなあ」と思ったのを覚えている。それでも飛行機すげーかっこいいな、とは思い、綺麗な姿を見られるかもしれないとも思って模型好きの父親に勧められるがままにプラモデルを買って帰った。そのプラモデルを作るうちにいよいよ飛行機が好きになってしまい、それが現在に至るまでずっと続いているようなものだ。あの時そこで紫電改を見たから今の自分があるのであって、もし見ていなかったら違う道に進んでいたかもしれない。まあそんなわけで、自分にとっては飛行機への道を開いてくれた思い入れの強い機体であり、最初に取り上げるのはこれを措いて他にないと言ったのはそういうわけである。

紫電二一型(2)の記事で、より詳しく機体を見ていこうと思う。ここで一旦筆を置こう。

(写真は全て筆者撮影)